國際交流論壇

藉由講座、工作坊、研討會、走讀活動,了解社會議題的脈絡走向 . . .

|

|

Civic data of Global Migration

舉辦工作坊活動,邀請加州大學厄灣分校的人類學者Tim Schütz擔任 “Civic data of Global Migration”工作坊教師。Tim Schütz長期關注歐洲移民問題,曾參與Humanitarian Media Interventions研究計畫,為難民營提供網際網路設施,協助難民營的社區以及社群網絡發展,並曾擔任德國不來梅大學(Universität Bremen)資訊管理中心的顧問。

|

|

EATS 國際研討會

On December 10th Prof. Dr. Tzu-chi Ou at the International College of Innovation (ICI), NCCU hosted an online workshop entitled “Facing Up to Sustainable Development Goals in the Wake of the Covid 19 Pandemic: Decent Work, Equality, Justice”. The event was sponsored through NCCU Office of International Cooperation’s Deepening Exchange Subsidy program.

活動相關連結: |

|

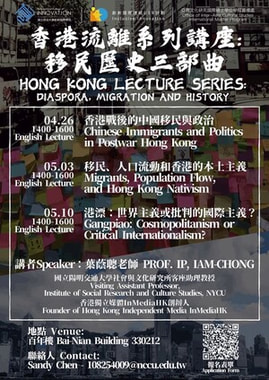

香港流離講座:移民歷史三部曲

邀請香港獨立媒體InMediaHK創辦人暨國立陽明交通大學客座助理教授葉蔭聰擔任講者,深入談述戰後香港的移民歷史及政治文化。同時,搭配香港流離系列影展,由此放眼全球的遷移與流動。「香港流離系列講座:移民歷史三部曲」由本學院老師歐子綺主持,葉蔭聰為校內師生帶來三場極其精彩的課程演講。從宏觀的敘事角度切入,葉蔭聰按時序介紹了香港的移民發展史,並替每場講座後的影展電影敘明背景。

葉蔭聰表示,這段歷史可概略分為三個階段:「香港戰後的中國大陸移民與政治」、「移民、人口流動和香港的本土主義」、「港漂:世界主義或批判的國際主義」。在三場講座中,葉蔭聰說明1950至1970年代中國移民如何塑造香港的戰後政治軌跡,進而談論對移民的排外心理如何在過去十年的香港政治發揮作用,最後以「港漂」為例進行反思。整體來說,遷移與流動的歷程深受當時的政治現實所影響,且與在地社會有著糾纏不清的動態關係。

在講座中葉蔭聰進一步分析不同時代移民政策的差異與演變。1950年代以前,香港與中國大陸的邊界是開放的,兩地居民自由往來;1950至1960年代,雖然殖民與中共政府逐漸關閉邊境,亦有大量難民因為戰爭及政治原因逃來香港;1970年代的抵壘政策(Touch Base Policy)時期,仍有許多非法移民由大陸來港,並取得香港居留權。1980年抵壘政策取消,開始了即捕即解政策。與此同時,伴隨1970年代中之後經濟顯著成長、金融擴張與去工業化,香港人與中國大陸移民間的界線愈趨明顯,與移民政策、中港邊境管理的系統化差不多是同步的。這類涉及生命治理與人口管制的政策,葉蔭聰將其連結到傅柯(Michel Foucault)的生命政治(Biopolitics),香港本土社群對待移民的態度,部分參與了生命政治的具體實踐。

講座中最引起學生迴響與共鳴的則是葉蔭聰關於港漂的研究成果。港漂指的是中國大陸來港的接受高等教育並從事專業工作的年青人,藉由訪問五十位年輕港漂人士,葉蔭聰發現他們描述香港和中國家鄉的方式,泰半具有特定的規律性。譬如家鄉常被形容成講究親屬關係、裙帶關係與本位主義的地方;相對的,香港是自由與個人主義,開明且能力至上,能過上充實生活的地方。有趣的是,當詢問這群港漂如何看待近年來香港愈發強烈的本土意識時,他們大多抱持理解且同情的心態,選擇將自己定位為「旁觀者」,除了少數外,大部份對香港政治參與感到相對冷感。

葉蔭聰本身的媒體實務經歷、社會運動經驗及學術研究,皆為「移民與全球化」課程以及「創新國際連結」USR大學社會實踐種子培育計畫帶來許多學理及實務工作的啟發。近年來,香港人成為臺灣新移民的來源,而香港本身作為移民社會,也成為臺灣的借鑑。著眼於香港,不僅能增進大眾對於移民議題與公民運動的了解,並進一步認識香港、媒體、社會運動的研究,有助於反思臺灣、放眼全球。

相關文章:

創新國際學院主辦香港流離系列講座 葉蔭聰講授移民歷史三部曲

Navigating through the Past and Present of “My City”: Hong Kong Lecture Series by Professor Ip Iam-Chong at NCCU

葉蔭聰表示,這段歷史可概略分為三個階段:「香港戰後的中國大陸移民與政治」、「移民、人口流動和香港的本土主義」、「港漂:世界主義或批判的國際主義」。在三場講座中,葉蔭聰說明1950至1970年代中國移民如何塑造香港的戰後政治軌跡,進而談論對移民的排外心理如何在過去十年的香港政治發揮作用,最後以「港漂」為例進行反思。整體來說,遷移與流動的歷程深受當時的政治現實所影響,且與在地社會有著糾纏不清的動態關係。

在講座中葉蔭聰進一步分析不同時代移民政策的差異與演變。1950年代以前,香港與中國大陸的邊界是開放的,兩地居民自由往來;1950至1960年代,雖然殖民與中共政府逐漸關閉邊境,亦有大量難民因為戰爭及政治原因逃來香港;1970年代的抵壘政策(Touch Base Policy)時期,仍有許多非法移民由大陸來港,並取得香港居留權。1980年抵壘政策取消,開始了即捕即解政策。與此同時,伴隨1970年代中之後經濟顯著成長、金融擴張與去工業化,香港人與中國大陸移民間的界線愈趨明顯,與移民政策、中港邊境管理的系統化差不多是同步的。這類涉及生命治理與人口管制的政策,葉蔭聰將其連結到傅柯(Michel Foucault)的生命政治(Biopolitics),香港本土社群對待移民的態度,部分參與了生命政治的具體實踐。

講座中最引起學生迴響與共鳴的則是葉蔭聰關於港漂的研究成果。港漂指的是中國大陸來港的接受高等教育並從事專業工作的年青人,藉由訪問五十位年輕港漂人士,葉蔭聰發現他們描述香港和中國家鄉的方式,泰半具有特定的規律性。譬如家鄉常被形容成講究親屬關係、裙帶關係與本位主義的地方;相對的,香港是自由與個人主義,開明且能力至上,能過上充實生活的地方。有趣的是,當詢問這群港漂如何看待近年來香港愈發強烈的本土意識時,他們大多抱持理解且同情的心態,選擇將自己定位為「旁觀者」,除了少數外,大部份對香港政治參與感到相對冷感。

葉蔭聰本身的媒體實務經歷、社會運動經驗及學術研究,皆為「移民與全球化」課程以及「創新國際連結」USR大學社會實踐種子培育計畫帶來許多學理及實務工作的啟發。近年來,香港人成為臺灣新移民的來源,而香港本身作為移民社會,也成為臺灣的借鑑。著眼於香港,不僅能增進大眾對於移民議題與公民運動的了解,並進一步認識香港、媒體、社會運動的研究,有助於反思臺灣、放眼全球。

相關文章:

創新國際學院主辦香港流離系列講座 葉蔭聰講授移民歷史三部曲

Navigating through the Past and Present of “My City”: Hong Kong Lecture Series by Professor Ip Iam-Chong at NCCU

|

Nothing about US without US: a grassroots activist’s path to the UN

時間:2022年11月11日

講者:Ms. Iweng Kariswen, Chair of Families of Indonesian Migrant Workers (Kabar Bumi). Dr Isabelle Cheng, University of Portsmouth 本演講藉由Dr Isabelle Cheng和Ms. Iweng Kariswen對談的方式,寫實地描繪出Ms. Iweng Kariswen作為移工的生活,以及最後她如何為自己發聲的過程。演講中提及關於移工重要的問題,包括跨國勞動支付給仲介的佣金、並且看見移工在工作之外他們對於生命的活力,並且進入聯合國試圖點出移工目前的處境,以改善全體移工的勞動狀況。 |

走入緬甸街,華新街走讀活動

時間:2023年3月10日

講者:楊萬利、姚羽亭(鳴個喇叭緬甸街團隊)

華新街,人們口中的「緬甸街」,是一條位於中和聚集緬甸移民的街弄。1960年代緬甸發生了大規模的排華事件,許多緬甸華僑選擇移居台灣,經年累月形成了獨特的緬甸聚落。短短一條街上的餐飲、語言跟氣息,對緬甸華僑及緬甸人來說都是無可取代的家鄉記憶。

這條街上不只有美食,還有大爹大媽們飄洋過海的生命故事,和他們在台灣的各種打拼歷程。「Mingalar par緬甸街」想要紀錄的正是這個社區的共同記憶,和正慢慢改變中的華新街。從在地人的角度,透過地方刊物、透過導覽、透過踏查社區,大聲介紹這個對台灣仍是陌生之地的「小緬甸」,成為台灣與緬甸社群的文化橋樑。

講者:楊萬利、姚羽亭(鳴個喇叭緬甸街團隊)

華新街,人們口中的「緬甸街」,是一條位於中和聚集緬甸移民的街弄。1960年代緬甸發生了大規模的排華事件,許多緬甸華僑選擇移居台灣,經年累月形成了獨特的緬甸聚落。短短一條街上的餐飲、語言跟氣息,對緬甸華僑及緬甸人來說都是無可取代的家鄉記憶。

這條街上不只有美食,還有大爹大媽們飄洋過海的生命故事,和他們在台灣的各種打拼歷程。「Mingalar par緬甸街」想要紀錄的正是這個社區的共同記憶,和正慢慢改變中的華新街。從在地人的角度,透過地方刊物、透過導覽、透過踏查社區,大聲介紹這個對台灣仍是陌生之地的「小緬甸」,成為台灣與緬甸社群的文化橋樑。

移民與全球化課程英語系列演講

課程內規劃移民及難民議題相關系列講座,讓學生及有興趣的民眾能夠了解相關議題所面臨的困境與策略。

參與2024哈佛模聯舉辦的Taiwan Higher Education Fair

「以多元的擺攤形式,展現台灣學界與業界在地化的永續實踐」

模擬聯合國的關鍵,是永續意識、國際視野與全球親和。而【Taiwan Higher Education Fair】承此宗旨,由台灣學界、業界單位齊聚一堂聯合擺攤,向會議 1000 名外國學生展現 SDGs 在台灣不同領域豐碩的實踐樣貌。

期望能為國際與國內創造連結,媒合外國與會學生和國內教學單位以及國際企業,使外國學生對台灣各領域的永續成果有更多理解,並促進兩者交流,也藉本活動提高參展單位國際能見度,創造招收國際學生、延攬國際人才的絕佳機會,成就雙贏。

期望能為國際與國內創造連結,媒合外國與會學生和國內教學單位以及國際企業,使外國學生對台灣各領域的永續成果有更多理解,並促進兩者交流,也藉本活動提高參展單位國際能見度,創造招收國際學生、延攬國際人才的絕佳機會,成就雙贏。

舉辦《移工築起的地下社會》新書座談會

「改變不是自然發生的,而是不斷衝撞的結果。」

創新國際學院 「創新國際連結USR計畫」主持人歐子綺,邀請《移工築起的地下社會》作者簡永達分享追蹤移工議題、報導臺灣移工政策的歷程,並與政大勞工所教授劉梅君、社工所教授夏曉鵑、政治系教授錢宜群一同對談。簡永達認為:「能否建立一個包容的移民社會」是臺灣正面對的課題。當移工作為「人」的需求被看見,從「勞動力」的抽象面目中解放出來,才能與大眾平等的對話。

簡永達接觸移工議題的起點是臺中的第一廣場,這棟大樓曾是臺中繁華的商圈,衰落以後成為了移工的聚集地,各色各樣屬於移工的餐廳、酒吧、美容美甲、教會不斷入駐,月消費金額可達一.二億新臺幣。簡永達提到,第一廣場的「封閉性」為移工帶來安全感,也促成了各類消費休閒活動的蓬勃發展。

田野調查的過程中,簡永達意識到,若沒有足夠的信任感,移工難以在訪談中敞開心扉,於是他在第一廣場租了一間小套房,住進移工的生活圈,成功與移工建立友誼。採訪期間,簡永達逐漸感受到移工在「工人」身分之外的鮮活生命力,「唯有生活在一廣,他們不是一枚沒有差異的勞動力。」

詳細新聞稿內容:從跨國勞動力到有血有肉的人 《移工築起的地下社會》新書座談

簡永達接觸移工議題的起點是臺中的第一廣場,這棟大樓曾是臺中繁華的商圈,衰落以後成為了移工的聚集地,各色各樣屬於移工的餐廳、酒吧、美容美甲、教會不斷入駐,月消費金額可達一.二億新臺幣。簡永達提到,第一廣場的「封閉性」為移工帶來安全感,也促成了各類消費休閒活動的蓬勃發展。

田野調查的過程中,簡永達意識到,若沒有足夠的信任感,移工難以在訪談中敞開心扉,於是他在第一廣場租了一間小套房,住進移工的生活圈,成功與移工建立友誼。採訪期間,簡永達逐漸感受到移工在「工人」身分之外的鮮活生命力,「唯有生活在一廣,他們不是一枚沒有差異的勞動力。」

詳細新聞稿內容:從跨國勞動力到有血有肉的人 《移工築起的地下社會》新書座談